Fotografie am Meer – Equipment Empfehlungen

- Willst du am Meer fotografieren?

- Und hast du Lust, auch einmal was Neues auszuprobieren?

- Möchtest du lernen, wie du an der Küste Langzeitbelichtungen machst?

Die Fotografie an der Küste ist eine der beliebtesten Kategorien in der Landschaftsfotografie.

Hier findest du eine Packliste für deinen Fotorucksack mit nützlichem Equipment für eine kreative Küstenfotografie.

Nebeneffekt gesteigerter Genuss

Mit einer Kamera in der Hand und einer gewissen Motivation wirst du in deinem Urlaub die Küste definitiv intensiver erleben. Du wirst dir den Wecker stellen, um das weiche morgendliche Licht einzufangen. Was ist das für ein herrlicher Genuss, vor Sonnenaufgang ganz allein am Strand zu stehen! Und das, bevor du überhaupt dein erstes Foto aufgenommen hast.

Beim Fotografieren von Makromotiven wirst du ganz genau hinzuschauen, dein Horizont erweitert sich und vielleicht kommt sogar ein wenig Ehrfurcht auf.

Aber kommen wir wieder vom Erleben zurück zur Fotografie.

Wir fotografieren seit vielen Jahren am Meer und packen mittlerweile alles ein, was wir anfangs am Strand vermisst hatten. Du profitierst also von unserer Erfahrung mit Hilfe dieser Checkliste.

Gabi mit Kamera und Stativ am Meer in der Bretagne – da ist übrigens ein Rechteckfilter von Haida auf dem Objektiv

1. Kamera

1.1. Eine System- oder Spiegelreflexkamera

Auf das Thema, welche jetzt die beste Kamera ist, gehe ich hier nicht drauf ein. Das führt zu unendlichen Diskussionen.

Du hast sicher eine Kamera, mit der du gut zurechtkommst. Dann ist das wahrscheinlich die beste Kamera für dich.

Wir fotografieren mit Systemkameras von Canon.

Gabi erfreut sich an der Canon R5 und der Canon R6

Gunter fotografiert mit der Canon R und mit Gabis Kameras

1.2. EXTRA Kreativ Tipp – eine günstige, gebrauchte oder alte Kamera

1.3. Dazu ein günstiger Unterwasserbeutel, passend für die alte Kamera

Ich wollte schon sehr lange diese Split-Fotos – halb über, halb Unterwasser – fotografieren. Die neuen Systemkameras mit ins Meer zu nehmen ist mir zu riskant. Ein extrem teures Unterwassergehäuse für die alten DSLR Kameras zu kaufen macht auch wenig Sinn. Dazu bin ich einfach zu selten im Wasser und tauchen tue ich schon gar nicht. Übrigens kostet so ein Unterwassergeäuse zum Tauchen gut mehrere tausend Euro, als genausoviel wie die Kamera.

Also zögerte ich lange bevor ich einen günstigen Unterwasserbeutel für meine durchgenudelte, aber noch brauchbare Canon 6d kaufte. Die Bewertungen des circa 30 Euro teuren Plastikbeutels waren grotten schlecht. Anscheindend gibt es da eine große Qualitätsstreuung. Aber, was habe ich schon zu verlieren?

Also kaufte ich einen, und er erwies sich als absolut dicht. Die Kamera blieb trocken. Ich tauchte den Beutel nur selten und sehr kurz ganz unter. So fotografierte ich 2023 sehr häufig auch im Wasser.

Irgendwann fanden wir in Ebay einen gebrauchten Ewa Marie Beutel. Wesentlich bessere Qualität, und auch leichter zu bedienen. Leider gibt es diese Unterwasserbeutel für meine Kameras nicht mehr neu zu kaufen. Leider kullerte unser praktischer, vertrauenswürdiger Beutel am ersten Testtag über die scharfkantigen Felsen ins Wasser. Er war nicht verschlossen. Ewa Marie Beutel und Kamera waren hinüber, das Objektiv hat’s überlebt.

Und jetzt fotografiere ich wieder mit dem günstigeren Unterwassergehäuse 20M und meiner alten Canon 5d MII und dem 17-40mm Objektiv.

Falls du ins Wasser und in die Splitfotografie einsteigen willst, ist das eine kostengünstige Lösung. Den Beutel kannst du auch im Regen oder im Sandsturm nutzen. Vielleicht liegt bei dir ja auch eine alte Kamera ungenutzt rum? Im Moment kannst du in den Gebrauchtbörsen Spiegelreflexkameras sehr günstig kaufen, weil alle sich wie verrückt auf Systemkameras stürzen.

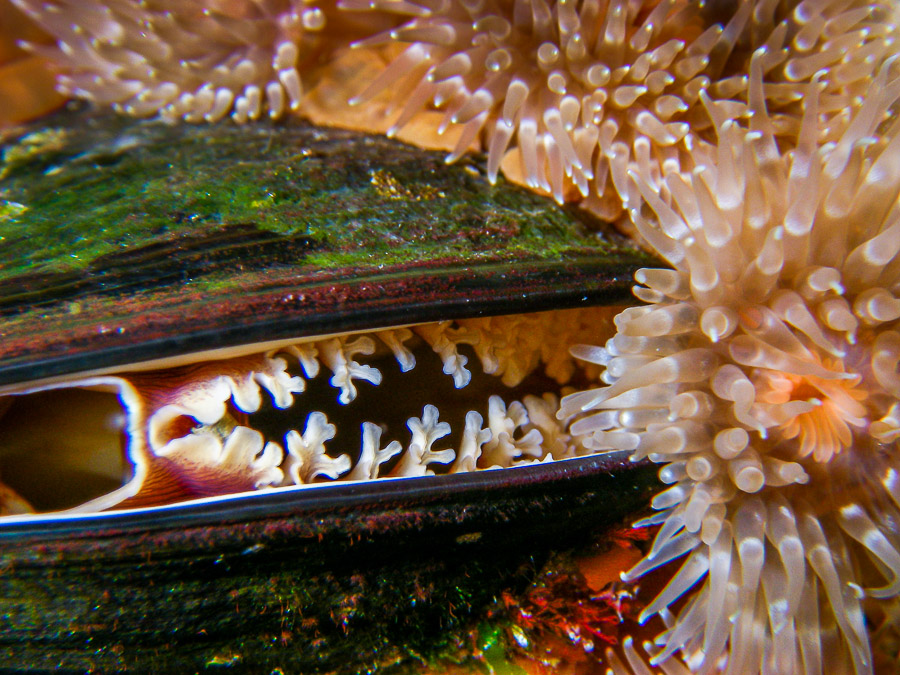

1.3. EXTRA Kreativ Tipp – Kompakte Unterwasserkamera für Makros in den Gezeitenbecken

Über die Unterwasser Makrofotografie schreibe ich ausführlich hier – Unterwasserfotografie in Gezeitenbecken

Die kleinen robusten Unterwasserkameras werden zwar auch immer teurer, aber, wenn du wirklich an Supermakros und an den Gezeitenbecken interessiert bist, wirst du sehr viel Freude an der so einer Kamera haben.

Ich nutze zur Zeit die Olympus TG-6, du könntest auch eine Ricoh WG-80 oder die neuere Pentax WG-90 kaufen. Es gibt einige günstigere kompakte Unterwasserkameras, aber die sind nicht geeignet für Makros.

Ich hatte mich aufgrund des RAW Formates für die Olympus entschieden. Die Ricoh und Pentax produzieren nur jps’s.

Mit der DSLR und dem oben genannten Unterwassergehäuse sind Unterwasser-Makroaufnahmen viel umständlicher. Wenn ich durch den Sucher schauen muss, muss ich mich automatisch viel mehr anstrengend, so bodennah auch dran zu kommen. Das werde ich aber auf der nächsten Reise noch einmal ausgiebig testen.

Unterwasserfotografie mit der Olympus TG-6 in der Bretagne – dieses Foto wurde mit der Canon 5dMII in einem Unterwasserbeutel aufgenommen

______________________________________________________________________

Hier einige Makros, die ich mit der Olympus TG-6 aufgenommen habe.

______________________________________________________________________

2. Objektive

- Von Weitwinkel bis Tele gerne alles. Und noch ein Makro dazu, wenn du Details liebst.

- Canon RF 16 mm (Link zu Amazon)

- Canon RF 24-105 mm

- Canon RF 70-200 mm

- Canon RF 100-400 mm (Link zu Amazon)

Wenn du eine relativ leichte Fotoausrüstung tragen möchtest, nimm ein 24-105 mm und ein 100-400 mm Objektiv.

Es gibt Leute, die behaupten am Meer reicht ein Weitwinkelobjektiv oder ein Standardzoom. Ich bin der Überzeugung, dass ein Teleobjektiv bis 400 mm ebenfalls sehr nützlich ist. Für mich macht ein Teleobjektiv in der Landschaftsfotografie sehr viel Sinn, weil ich damit ganz gezielt meine Motive freistellen kann.

Motive für das Tele sind – Wellen, Vögel, Schiffe, Leuchttürme, die Küstenlinie und viele mehr. Mit einem Tele kannst du auch Details am Strand fotografieren, falls du kein Makro hast, oder es nicht mitschleppen möchtest.

Bildbeispiele für das Teleobjektiv – hier im Einsatz das Canon RF 100-400mm

Bildbeispiele für das Canon RF 16 mm Superweitwinkel-Objektiv

Ein Superweitwinkel macht an der Küste sehr viel Spaß. Du musst unbedingt nah ran und den Vordergrund mit einbeziehen. Ohne Vordergrund hat ein Weitwinkelfoto keine Tiefe.

Die Motivvielfalt für ein Superweitwinkel reicht von Architektur, Leuchtturmtreppen, über Makroaufnahmen, zu Küstenlandschaften, Tieraufnahmen, und für den Sternenhimmel ist es auch ideal.

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Vorsicht beim Objektivwechsel am Strand

An der Küste solltest du drauf achten, deine Objektive nicht zu oft zu wechseln. Feiner Sand und salzige Seeluft können ins Kamerainnere gelangen und Korrosion verursachen. Deswegen gibt dir ein 24-105 mm Standardzoom mehr Möglichkeiten als ein 24-70 mm. Die Objektive müssen für die meisten Zwecke nicht superlichtstark sein. Mir reichte die letzten 20 Jahre eine Anfangsöffnung von f/4 völlig aus.

Nutze die Sonnenblenden deiner Objektive. Sie schützen vor schräg einfallendem Licht aber auch vor Spritzwasser und Stößen. Sie sind allerdings mit den Rechteckfiltern nicht kompatibel.

Bei der Filterhalternutzung steht die Kamera gewöhnlich auf dem Stativ, und du kannst die schräge einfallenden Sonnenstrahlen mit der Hand abhalten.

3. Rucksack – Flipside, den kannst du öffnen ohne ihn abzusetzen

Bei der Küstenfotografie bin ich oft sehr nah am oder sogar im Wasser. Da bin ich mit den Kamerarucksack von Lowepro Flipside 400 sehr gut bedient. Den kann ich am Bauchgurt hängend drehen und komme, ohne ihn absetzen zu müssen, an meine Ausrüstung. Im Boden des Rucksacks ist eine Regenhülle integriert, die man drüber ziehen kann. Die hält zwar keine ganzen Regentage aus, schützt aber ganz vernünftig. Und sie nicht versehentlich daheim lassen, sie ist angenäht.

Mein Traumrucksack ist der wasserdichte von König. Der kann sogar ganz ins Wasser fallen, natürlich nur im geschlossenen Zustand. Das dauert noch ein wenig, bis ich mir diese nicht unwesentlichen Investition leisten werde. Letztes Jahr war ich viel an und auf dem Wasser unterwegs. Da wäre ich ruhiger gewesen, wenn meine teure Ausrüstung in einen so stabilen und komplett wasserdichten Rucksack verpackt gewesen wäre.

4. Filter

Wir sind große Fans der Filterfotografie. Mit den folgenden drei Filtertypen ergänzt du deine Fotoausrüstung ideal und dir stehen dadurch viele kreative Fotomöglichkeiten zur Verfügung.

4.1 Polarisationsfilter

Über das Polarisationsfilter haben wir einen eigenen Artikel verfasst. Du findest weitere Fotos und eine genaue Beschreibung der Polfilterwirkung im Blogbeitrag:

Das Polfilter – unverzichtbar in der Landschaftsfotografie

[caption id="attachment_47350" align="aligncenter" width="1400"]

[caption id="attachment_47351" align="aligncenter" width="1400"]

Licht und Wellen waren an diesem Tag unspektakulär – aber die Wirkung des Polfilters kannst du sehr gut sehen.

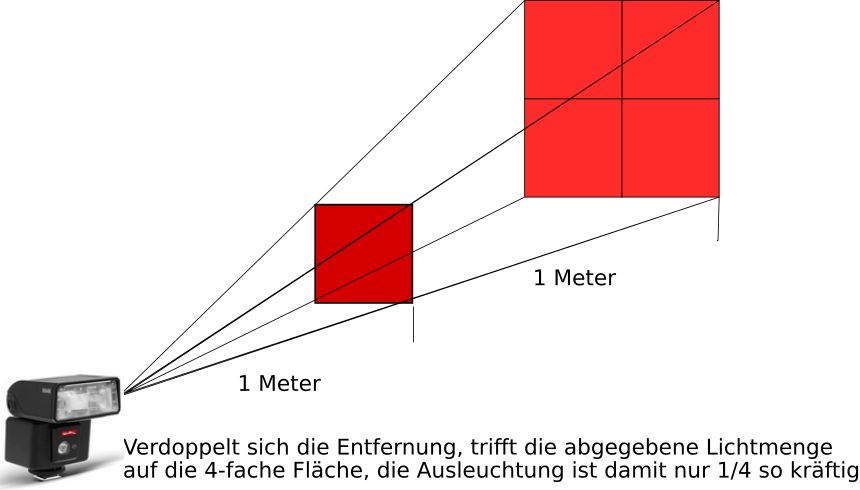

4.2 Neutral-Graufilter: Rund- oder Rechteckfilter

- Mit 8- oder 64-fachem Verlängerungsfaktor für dynamische Bewegung von Wellen und kurzen Langzeitbelichtungen.

- Mit 1000-fachem Verlängerungsfaktor, das sind ganze 10 Blendenstufen, für ganz glattes Meer auch bei Tag.

Ob du jetzt runde Einschraubfilter oder Filterhalter mit Rechteckfiltern verwendest ist eigentlich egal. Bei den Rundfiltern musst du nur aufpassen, dass du nicht mehrere Filter gleichzeitig nutzt, weil dann die Ecken abschatten. Ganz besonders im Weitwinkelbereich. Die Rechteckfilter werden interessant, wenn du auch einen Grauverlaufsfilter nutzen möchtest. Mehr dazu weiter unten.

Schau dir die Bildbeispiele für die kurzen Langzeitbelichtungen und die mehr als 30 Sekunden langen Langzeitbelichtungen an. Dann siehst du schnell, was ich mit ruhigen und dynamischen Fotos meine.

Über die Langzeitbelichtungen schreiben wir auch ausfühlich hier im Blog. Du wirst sehen, dass es für die Graufilter auch ND-Filter (Neutral Density) genannt, zahlreiche Einsatzmöglichkeiten gibt. Bei dieser Art der Fotografie geht es nicht nur um Fotos auf denen das Wasser „glattgebügelt“ ist.

___________________________________________________________________________

[caption id="attachment_47373" align="aligncenter" width="1400"]

[caption id="attachment_47374" align="aligncenter" width="1400"]

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4.3 Grauverlaufsfilter

Auf einen Grauverlaufsfilter könntest du für den Anfang zur Not noch verzichten, bis du dich an das Arbeiten mit dem Filterhalter oder den Rundfiltern gewöhnt hast.

Vor allem bei Weitwinkelobjektiven ist dieser Filter nützlich um die hohen Kontraste zwischen Landschaft und grellem Himmel etwas abzuschwächen.

Der Mehraufwand beim Fotografieren spart mit dann Zeit in der Nachbearbeitung. Und der Effekt des Grauverlaufsfilters wirkt harmonischer als eine Nachbearbeitung in Lightroom.

Weitere Fotobeispiele und mehr Infos zu den Grauverlaufsfiltern von Haida findest du bei uns im Blog

________________________________________________________

[caption id="attachment_47376" align="aligncenter" width="1400"]

[caption id="attachment_47377" align="aligncenter" width="1400"]

Buhnen auf der niederländischen Insel Ameland. Hier ist gut zu sehen, dass ein Grauverlaufsfilter nicht nur den Himmel abdunkelt, sondern auch den Vordergrund aufhellt. Der Kontrast im gesamten Foto ist ausgeglichener, und die dunkleren Stellen sind besser durchzeichnet.

5. Schraubhilfe zum Entfernen festsitzender Filter – Haushaltsabteilung

Da stehe ich im Leuchtturm und möchte bei wenig Licht die wunderschöne Treppe fotografieren und mein Polfilter lässt sich einfach nicht vom Objektiv schrauben. Sowas ist ärgerlich. Weil ein Polfilter Licht klaut und wir ihn aus diesem Grund nicht in geschlossenen Räumen verwenden. Mit Stativ ist das wieder kein Problem, allerdings waren dazu die Treppen zu eng und der Leuchtturm zu gut besucht.

Wir suchten damals ewig einen guten Fotoladen in der Bretagne. Auf die Idee, einfach in der Haushaltsabteilung eines Supermarktes eine Deckelöffner zu kaufen, kamen wir ewig nicht.Der liegt jetzt im Wohnmobil bereit für genau solche Fälle.

6. Draht- oder Fernauslöser

Für verwacklungsfreie Auslösung der Kamera auf dem Stativ ist ein solcher Draht- oder Fernauslöser nicht schlecht. Vor allem bei den kurzen Langzeitbelichtungen von wenigen Sekunden Dauer.

Ohne Fernauslöser kannst du vom Stativ aus auch einfach die 2 Sekunden Vorauslösung nutzen. Dann wackslst du nicht versehentlich beim Auslösen an der Kamera. Wenn du aber Wellen in Bewegung genau abpassen möchtest, funktioniert das wegen der Zeitverzögerung nicht. Genau dafür verwende ich einen simplen Kabelauslöser.

7. Stabiles Stativ

Für den Einsatz am Meer sollte dein Stativ wirklich stabil sein. An der Küste hast du mehr mit Wind zu kämpfen als im Landesinneren.

Ein Stativ kaufst du in der Regel nur ein- oder zweimal im Fotoleben. Wir hatten unsere Manfrotto Alu-Stative mehr als 20 Jahre sehr intensiv genutzt und ersetzten sie dann mit Rollei Carbon-Stativen. Als Tipp: kaufe lieber gleich ein gutes Stativ. 5 scharfe Tipps fürs Fotografieren mit Stativ

Rollei Carbon-Stative bei Amazon

8. Regenschutz, Spritzschutz für Kamera

Besonders auf Bootsfahrten mit schnellen Zodiacs ist eine Kameraschutzhülle sinnvoll. Ich habe aber auch schon auf größeren Fähren Meerwasser abbekommen. Zum Beispiel an der Cote Granit Rose auf der Fahrt zu den sieben Insel von Perros Guirec aus. Da war ich froh diesen Schutz über die Kamera gestülpt zu haben. Der Schwall Wasser, der überraschen rüberklatschte hätte meiner Kamera Schaden angerichtet.

Auch bei Regen ist so was empfehlenswert. Oder wenn die Gischt sehr stark ist und der Wind zum Land hin weht.

Regen- und Spritzwasserschutz bei Amazon

9. Akkupressurbänder gegen Seekrankheit

Die habe ich zur Sicherheit immer in meinem Rucksack. Es könnte ja sein, dass ich ungeplant auf eine Bootsfahrt gehen kann. Ich sage da nie nein! Die Bänder tragen nicht auf und helfen mir tatsächlich gegen Seekrankheit. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.

10. Reinigungsset für die Kamera

• Blasebalg oder Pinsel gegen Sand, damit kannst du auch Wassertropfen auf einem Filter wegblasen

• Feuchte Tücher, gegen die feine salzige Gischt.

• Mikofasertuch für die Objektive und Filter

Gegen Sandkörner nutzen wir einen kleinen weichen Pinsel, der ist kompakter als ein Blasebank und deswegen auch immer im Rucksack dabei.

Ich habe eine Hosentasche NUR für ein Mikrofasertuch reserviert. In diese Tasche kommt auch sonst gar nichts rein. Damit das Tuch auf alle Fälle sauber bleibt. Stell dir vor da wäre ein Sandkorn drin verfangen und du reibst damit über deine Frontlinse!

Wenn du Gischt auf der Linse hast, musst du ein feuchtes Tuch nehmen. Wenn wir bei Sturm unterwegs sind, stecke ich ein feuchtes Küchenrollentuch in eine kleine Plastiktüte. Das muss nicht nass sein! Dann muss ich nicht diese einzeln verpackten kleinen Tücher kaufen. Die habe ich trotzdem für den Notfall dabei. Feuchte Tücher sind gerade bei Sturm und der Wellenfotografie sehr nützlich.

Sprühflaschen mit Reinigungsflüssigkeit habe ich nicht gerne im Rucksack dabei, weil die manchmal auslaufen und sogar eine Kamera ruinieren können.

Reinigungsset von Rollei – da sind diese Feuchttücher dabei

11. Apps

• Gezeiten – ich nutze zur Zeit „Gezeiten in meiner Nähe“

• Wetterapp

Über die Apps werden ich demnächst einen ganzen Blogbeitrag schreiben!

12. Gummistiefel, Neoprenschuhe

Ständig aufzupassen wo ich hintrete, lenkt mich von der Fotografie ab. Auf große Wellen musst du natürlich unbedingt achten – zu deine Sicherheit!

Ich bin am Meer einfach gern mit Gummistiefeln unterwegs. Für die Split-Fotografie habe ich mir bei Decathlon Neoprenschuhe gekauft. Da gibt es knöchelhohe Schuhe oder einfache Halbschuhe. Die höheren sind bei felsigen Küsten empfehlenswert, weil sie die Knöchel schützen. Die sind schwieriger auszuziehen und auch zu waschen und trocknen. In der Handhabung trainierst du deine Handmuskeln.

Ich nutze diese natürlich auch für normale Fotosessions am Meer.

13. Mütze, Handschuhe

Wie oben schon erwähnt, weht am Meer oft ein Wind und es ist daher auch kühler. Ich habe mir auch bei Decathlon gleich zwei wollene Halstücher gekauft. Eins nutze ich für den Hals, das andere für die Ohren. Die sind ziemlich klein und tragen gar nicht auf. Durch die Wolle sind sie aber sehr warm und auch bei sonnigem Wetter nicht zu warm.

_________________________________________________________________

Jetzt hast du deinen Fotorucksack gepackt. Bei deiner Reiseplanung in die Bretagne helfen dir unsere folgenden Seiten:

Wohnmobilstellplätze im Westen der Bretagne

Gezeitentümpel in der Bretagne